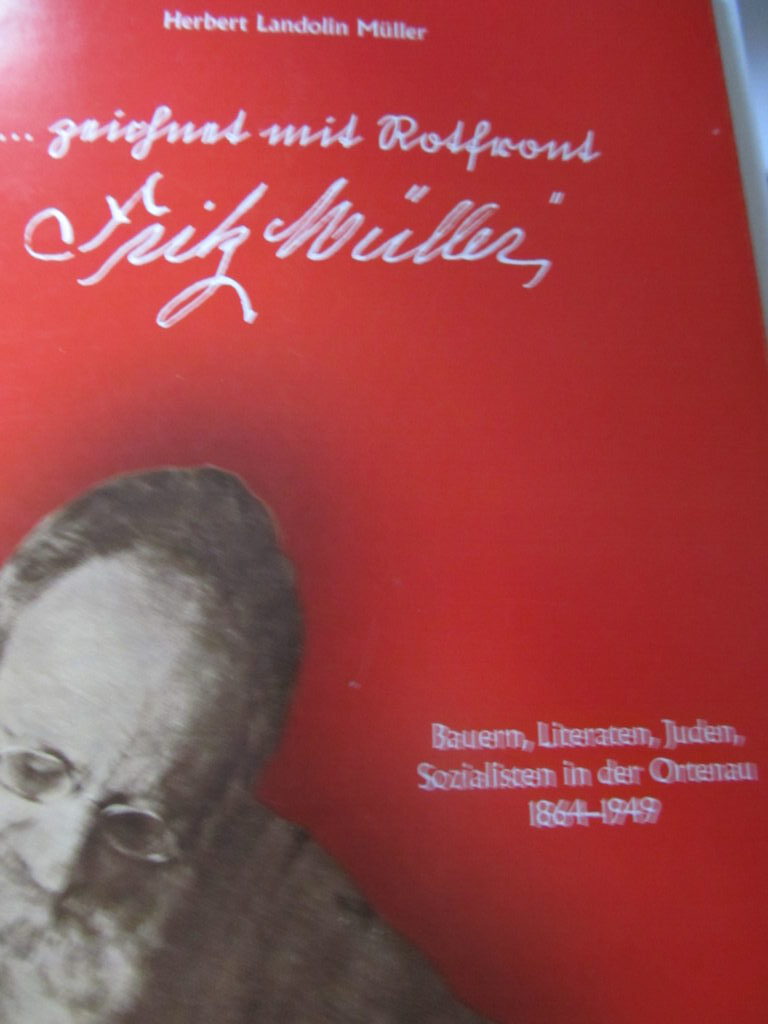

Der Autor Herbert Landolin Müller, geboren 1956 in Durbach, hat anlässlich des 75. Todestages seines Großvaters Moritz, gen. Fritz Müller, im November 2024, ein Buch herausgebracht und ihm so ein bleibendes Andenken gewidmet. Damit besteht auch die Gelegenheit, sich mit dem – auf den ersten Blick scheinbar unbedeutenden – Leben eines Mannes in einer dörflichen Umgebung in den Zeiten von 1864 bis 1949 zu beschäftigen, der allerdings zu seinen Lebzeiten alles andere als ein angepasster und unauffälliger Mensch war. Der Autor selbst kann auf zahlreiche Veröffentlichungen zum Nationalsozialismus und Islamismus, zur Lokalgeschichte und zur Entwicklung islamistischer Organisationen und Antisemitismus in Deutschland verweisen. Der Autor Herbert Landolin Müller, Dr. phil., M.A., Leitender Regierungsdirektor a.D., Mitglied der Deutschen Islamkonferenz 2006 bis 2009 sowie Mitglied der Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht, hat in diesem Buch nicht nur die Lebensgeschichte seines Großvaters nachgezeichnet, sondern auch die Zeit in den Jahren von 1864 bis 1949 beleuchtet. So war ‚Fritz Müller in seinem Dorf Durbach, auch „Seifenfritz“ gerufen, ein Mensch, der sich den sozialen Themen dieser Zeit ebenfalls an genommen hatte und in der Mitte des 19. Jahrhunderts in kleinbürgerliche, eher kärgliche Verhältnisse geboren wurde. Schon früh der sozialistischen Bewegung anhängend, trat der als Wagner, später in der Landwirtschaft tätige Vater von sechs Söhnen, für diese Ideen ein. Seit dem Sozialistengesetz und dem Schmuggel von Schriften von der Schweiz nach Baden war er mit Größen der SPD, später KPD, bestens vernetzt. Dies galt auch für die Zeit der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Er war auch mit den Offenburger Sozialdemokraten, der Familie Geck befreundet und auch mit Rosa Luxemburg. Friedrich Wolf, Arzt, Literat und Politiker der ersten Stunde der entstehenden DDR unter Ulbricht widmete ihm ein längst vergessenes Agitpop-Stück, das in Stuttgart uraufgeführt wurde. Fritz Müller war bei den Staatsschutzorganen nicht unbekannt, von 1923 bis 1925 wegen mutmaßlichem Landfriedensbruch und nach 1933 gehörte er auch seiner Verbindungen zu jüdischen Familien wegen, zu jenen, die nicht nur aus „gegebenem Anlass“ oder wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ von der Gestapo verhaftet wurden. Der Autor unternahm mit dem Abriss dieser Familiengeschichte auch einen Versuch von „unten“ her zu zeigen, wie landläufig bedeutungslose Menschen an der Geschichte teilhaben und eingebunden sind in vermeintlich beständige wirtschaftliche und soziale Strukturen, vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen, die sich nachhaltig auch auf dörfliche Gemeinschaften auswirken.